実家スマートホーム化を成功させるためのポイント

自分の住まいをスマートホーム化するのと違い、実家スマートホーム化には少々難しいこともあります。

ひとつは、離れて暮らす親の家を、限られた帰省期間でやらなければいけないこと。また親の生活やニーズにあわせた設定が必要となり、どんなリスクがあるかなど想像力も求められます。古い一戸建ての場合、コンセントが圧倒的に足りないという課題もあるでしょう。

生活リズムを把握し課題・リスクを書き出す

大事なのは、「モノ」から入ってしまうのではなく、解決したい課題やリスクからしっかり検討することです。まずは直近半年くらいでどんなトラブルが発生していたか、親からどういった相談・悩みを打ち明けられていたか、そして親の一日・一週間の生活リズムをベースにしながら、課題とリスクを書き出してみましょう。

DIY住宅改修も同時に進める

スマートホーム化だけでなく、廊下や玄関などへの手すり設置や段差解消などの住宅改修の検討も同時に進めるといいでしょう。

住宅改修 というと大げさですが、ホームセンターでいろいろなパーツが売られており、ちょっとした工具さえあれば、誰でも手すり設置や段差解消は可能です。

意外にあると重宝するのが手書きの間取り図。それを見ながら、ネットワークカメラを設置する場所や開閉センサーを取り付ける場所を検討するのです。

間取り図があれば、それを見ながら何をどこに設置するかなども考えやすくなります。帰省する前にある程度プランニングしておいたほうが、必要なものを買いそびれたりして二度・三度手間になるのを防ぐことができます。

親に受け入れてもらいやすい説明トーク

家の中での転倒や急な病気で助けが呼べなくなる事態を早期発見したいと考えている方もいるでしょう。

ただ親から「家の中にカメラつけてずっと監視されているなんて・・・」という抵抗にあう可能性は大です。そりゃそうですよね。自分だって24時間見られていると思ったら、相手が身内でも嫌ですから。

「自分だって暇じゃない、映像を見るのは携帯に電話しても連絡がつかず心配になった時程度」

「スマホアプリなので映像は小さい。細かいところまでは見えない」

といったあたりを、実際のスマホアプリの映像も見せ丁寧に伝えてみましょう。

また「防犯」目的も有効な説得手段になります。

動体検知で自動録画する機能があり、また暗い場所でも明るく映し出してくれるので、例えば夜中に不審者が侵入し、人知れず大事なものが盗まれていたなんてことがあれば、その発見にもなります。

一人暮らしの場合、夜中にリビングから物音が聞こえ怖い思いをしたこともあるかもしれません。その場合でも、寝室でスマホアプリから映像を確認することができるので安心してもらえます。スマートディスプレイと連携させておけば、「アレクサ、リビングを見せて」など声で呼びかけるだけで映像が映し出されます。

「脳梗塞とかで倒れて発見されないままだったらどうするんだ」という、少々直視したくない現実をつきつけて不安感を煽るよりきっと、「防犯になる」というほうが受け入れやすいはずです。

まずは仮設置~変更&改良を重ねて最適化

ネットワークカメラの配置にしても、他のセンサーの取付に関しても、一発OKとはいかないもの。

カメラを取り付けた後、わずかに残った死角で転倒して長時間発見されずなんてこともあります。

またWi-Fiの電波が届きにくい場所の機器が、頻繁にオフラインになって役に立たずということもあるでしょう。

そうした失敗は当然ある前提で、改良を重ねていきましょう。

カメラの死角ができやすく親の転倒リスクも高い場所があるなら、360度回転させることができるカメラに置き換えるのも手です。Wi-Fi電波の問題は、中継器を設置することでよくなります。

ただ最初から気を付けないといけないことがひとつあります。

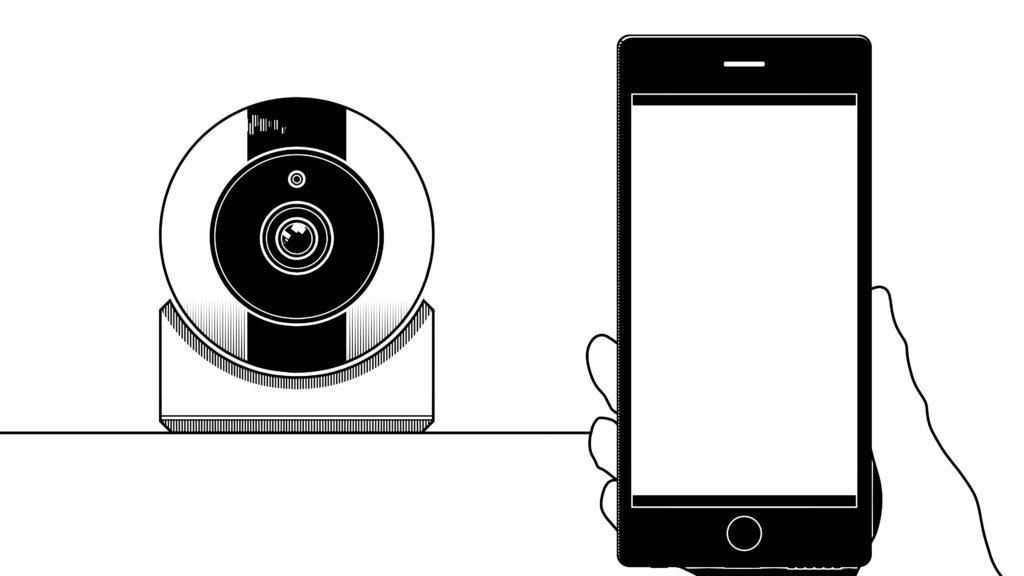

それはケーブル。

古い家屋は壁コンセントの数も少なく、場合によっては延長ケーブルを使わないといけなくなることもあります。親の動線上にケーブルがあると、足をひっかけて転倒してしまうこともあります。壁沿いを這わせていても、何かのはずみで通路にせり出してしまうことも。

延長ケーブルは、多少高くても長めのものを購入し、壁沿いをはわせ、さらに養生テープでしっかり床・壁に貼り付けて固定するか、ケーブルカバーを使いましょう。ケーブルカバーはホームセンターの他、100円ショップでも手に入ります。

遠隔操作や自動化も組み合わせ親負担を軽くする

導入メリットをどう伝えるのかも大事。

例えばスマートスピーカーで「声に出していうだけでエアコンをつけられる」と言っても、「別に必要ない」「リモコンでいい」となるのがオチです。

でも朝起きた時、寝室のベッドに入ったまま「OK Google、おはよう」というだけで、居間のエアコンの暖房をオンにしてくれると言ったらどうでしょう。それは今までできなかったことだし、毎朝寒い思いをしていたなら、きっとメリットを感じてくれるはずです。

玄関への開閉センサー設置も、「外出時にこのボタンを一回押せば、仮にエアコンや照明、こたつなど消し忘れていてもまとめてオフにしてくれる」と話してみましょう。一度や二度は、消し忘れが気になって部屋に戻ったことがあるはずです。

親に興味を持ってもらうための工夫

楽しいこと・好きなことは受け入れやすいもの。

なのでスマートホーム化も、なるべく「楽しい」ことを前面にだし、製品やサービスを好きになってもらうよう工夫してみましょう。

例えばスマートディスプレイ。

「今日の予定は?」「今週の予定は?」などと呼びかけ、失念しがちなスケジュール管理に便利なのですが、使ってもらわなくては意味がありません。

もしGoogleやAmazonの写真共有サービスを使っているのであれば、その中から家族やペットの写真のアルバムをスライド表示させるのも効果的です。どちらのサービスも顔認識を自動で行いアルバムを作ってくれますので、写真をいちいち選ぶ手間も必要ありません。

「OK Google おはよう」と呼びかけることでその日の予定を読上げてもらう機能を活用してもらうためには、「おはよう」と言いたくなる何かをプラスするのもありです。たとえば「今日は何の日?」を設定に加えておくと、記念日や歴史的事件があったエピソードなど、毎日違うプチうんちくを教えてくれます。

他にもいろいろ、興味を持って積極的に使いたくなる工夫・提案があると思います。

新着記事

- “位置”もわかり“転倒”を検知できる高機能人感センサー~Aqara「Presence Sensor FP2」

- カメラ+スマートリモコン「Aqara Camera Hub G3」ならジェスチャーで家電操作も!

- Ringの屋内カメラで「防犯」と「見守り」実現

- 2023年発売「Echo Show 5」最新モデルはどう違う?

- 【Amazon新生活セール】3/1~5開催!見守りや防犯・防災に役立つ製品をお得に買う

入門編

初級編

<目的からチェック>

- 急な発病・転倒など緊急事態を早期発見

- スケジュール管理・毎日の日課リマインド

- 熱中症を防ぐ/家電製品の消し忘れチェック

- いつでも顔を見ながらコミュニケーション

- 外出・帰宅を確認/遠方から来客対応する

- リモコンが苦手になっても「声」で家電や照明操作

<モノからチェック>

- まずは手軽&安価にネット環境を作る

- 見守りの「目」になるネットワークカメラ

- 家電遠隔・自動操作するスマートリモコン

- 高齢者アシスタントはスマートディスプレイ

- 転倒や異常事態を検知するためのセンサー

- スマートドアベルで遠く離れた場所で来客応対

実践編

- 「お薬は飲みましたか?」とスマートスピーカーがリマインド

- 親にスマートスピーカーをスムーズに使ってもらう工夫

- IFTTTを使ってスマートホーム製品からLINE通知させる

- スイッチのみの昔ながらの天井照明をスマート化する

- 実家インターネット環境を「格安SIM+SIMフリーWi-Fiルーター」で構築

- アースノーマット+スマートプラグで“蚊取線香レス”環境

製品レビュー

親の見守りに役立つ製品・サービスを実際に使ってレビューしています。

見守りサービス

ホームセキュリティ会社のサービスや置き換え型見守り家電などのご紹介です。

お知らせ

ITを活用した高齢者の見守りや、スマートホーム製品に関するニュースや、当サイトのお知らせはこちらです。

運営者ノート

どうしたらよりスマートな見守りができるか試行錯誤する日々の記録や情報収集したことをまとめています。

関連リンク

スマートホームや見守り&介護についてもっと調べたい方のためのお役立ちサイト・記事一覧です。