「実家スマートホーム化」で離れて暮らす親を無理なく見守る

「アレクサ、エアコンをつけて」というだけでエアコンが稼働。カギを締め忘れて外出しても、スマホでチェック&施錠──。

そんな最先端の居住空間「スマートホーム」は、実は特別なものではありません。昔ながらの住宅でも最新家電でなくても実現可能です。そしてITに馴染んだ世代のものだけでなく、むしろ高齢者にこそ必要なんです。そして見守りや介護の力強い味方にも。

高齢者にこそスマートホーム化!

誰もが迎える老い。

ちょっと立ち上がるだけでも足腰に痛みが走ったりし、動くのも億劫になってしまいます。かといって身体を動かさないのはよくありませんが、調子が悪い時に無理すれば転倒リスクも高まります。

また判断力・認知力も段々と低下していきます。

今まで問題なく使えていたテレビやエアコンのリモコンを見ても、どのボタンを押せばいいのか悩んでしまうなんてことも。認知症初期には、今日が何日なのか何曜日なのかわからなくなり、間違った日に通院してしまう事態も多々。

判断力が衰えると、人の話に誘導されやすくなるものです。悪質なセールスに狙われ、高額な住宅補修費を支払う羽目になった話なども聞きます。

夫婦どちらかが先に旅立って一人暮らしになれば、リスクも増します。脳梗塞を発症したり、転倒して起き上がれなくなったら、どうやって助けを求めればいいのか。時に命に関わる問題です。

それゆえ離れて暮らす子供の見守りが必要なのですが、電話やLINEだけでは不十分です。電話に応答がない場合「一体何が起きているのか」見当もつきません。カギのかかった実家の中の様子を近所の人に見てもらうわけにもいきません。いざという時に迅速な対応をとるためには、家の中の状態を確認できるシステムが必要です。

足腰弱った人に便利な音声コントロール

スマートホームでは、声だけでテレビやエアコンを付けたり、さらにはお風呂の給湯を開始したりできます。いちいち動かなくてよく、手がふさがっていてもエアコンや電気をつけられるのは便利なもの。

とりわけ筋力が衰え、身体の不調も多くなる高齢者にとってのメリットはさらに大。

足腰が弱ると、ちょっとソファから立ち上がるだけで大仕事になります。億劫になって、朝になってもカーテン開けず暮らしたり、日没後も暗いままの部屋で過ごす高齢者も少なくありません。これでは気分だって落ち込みますよね。

「全部リモコンにすれば済む話」

と思うかもしれませんが、実は認知症が進むとリモコン操作が覚束なくなってくることも。たくさんボタンがあるリモコンを見ると、どれを押せばいいのかわからなくなってしまうのだとか。

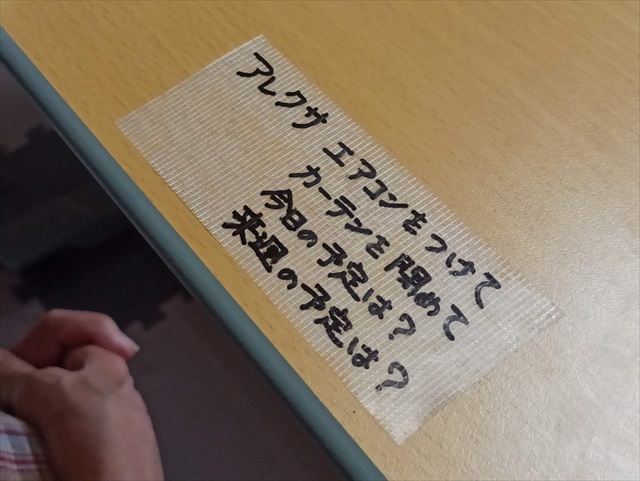

そんな時、「OK グーグル、電気をつけて」「アレクサ、エアコンを消して」など音声コントロールができたらどうでしょう。

立ち上がらなくてもいい、リモコンを探さなくていい、リモコンのどのボタンを押せばいいのか考えなくてもいい。ストレスが一気に減ります。

スマートディスプレイを導入すれば、「OK グーグル、今日は何日?」と聞くだけで日にちや曜日を教えてくれますし、離れて暮らす子供がGoogleカレンダーに通院日程や外出予定を登録しておけば、「今週の予定を教えて」というだけで音声&テキストでスケジュール確認ができます。

「お母さん、病院は今日じゃない。来週の月曜日だから」

電話越しにそんな会話を何十回となく繰り返している方には、導入メリットを理解してもらえることでしょう。

離れて暮らしていても「見える」「わかる」

親自身にとってのメリットはもちろんですが、遠隔での見守りやサポートをしている子供や身内にとっても大きなメリットがあります。

それは実家で何が起きているのかが、現地に駆け付けなくても「見える」「わかる」安心感です。

足腰が弱ってきた高齢者は、ちょっとした段差やモノでもつまづき転倒します。しかも咄嗟に受け身をとれず頭をぶつけたり、背骨や腰を圧迫骨折して身動きがとれなくなりやすいのです。脳梗塞や、今なら新型コロナで体調急変ということもあるでしょう。

実家にネットワークカメラが設置されていれば、スマホアプリからLIVE映像を確認できますし、動体検知で自動録画された映像で、何が起こったのかも把握できます。

カメラ越しで倒れている親に話しかけながら救急手配をすることもできるでしょう。

また人感センサー・開閉センサーにより、「あれ、今日はトイレにずっと行っていない」と異常事態により早く気付くこともできます。

システムに頼ることで心の余裕を

介護では時に心の余裕を失います。「親の安全のため」という思いから、つい親にきつく当たってしまいがちです。「毎回通院日を間違えているじゃない。ちゃんと確認してから外出してよ」とか「30度超えたらエアコンつけてって言ってるでしょ」など。

親の判断能力や記憶力が落ちているとわかっていても、口を開くとつい「しっかりしてよ」と責めてしまう。親子双方ともにストレスを溜めて関係がギスギスしてしまうこともあります。

親の記憶力や判断力に頼るのではなく、また自分自身のマンパワーでカバーしようとするのではなく、システムで何とかできないか工夫してみることも大事です。

例えば「30度超えたらエアコンつける」。ごく一般的なエアコンでも、スマートリモコンとネット連携温湿度計を組み合わせれば自動でできます。勘違い外出も、玄関ドアに開閉センサーを取り付けることで、直前に気付き阻止できます。

自分たちのシニアライフに向けての準備も

高齢の親の様子をみて、自分自身の老後に不安感を強めている人もいるでしょう。加齢とともに身体の自由がきかなくなり、記憶力が低下してゆくのは避けられません。

親のための「スマートホーム化」「見守りテック導入」の取組は、これからシニアライフを迎える自分たちの予行練習と準備にもなります。「これは便利だな」「こんなこともできるのか」という新しい発見も多数あるはずですし、漠然と抱いていた不安感の解消にもつながります。

人生100年時代。

心身ともに健康なのが一番ですが、仮にそうでなくても工夫次第で暮らしやすい環境を作ることはできます。

新着記事

- “位置”もわかり“転倒”を検知できる高機能人感センサー~Aqara「Presence Sensor FP2」

- カメラ+スマートリモコン「Aqara Camera Hub G3」ならジェスチャーで家電操作も!

- Ringの屋内カメラで「防犯」と「見守り」実現

- 2023年発売「Echo Show 5」最新モデルはどう違う?

- 【Amazon新生活セール】3/1~5開催!見守りや防犯・防災に役立つ製品をお得に買う

入門編

初級編

<目的からチェック>

- 急な発病・転倒など緊急事態を早期発見

- スケジュール管理・毎日の日課リマインド

- 熱中症を防ぐ/家電製品の消し忘れチェック

- いつでも顔を見ながらコミュニケーション

- 外出・帰宅を確認/遠方から来客対応する

- リモコンが苦手になっても「声」で家電や照明操作

<モノからチェック>

- まずは手軽&安価にネット環境を作る

- 見守りの「目」になるネットワークカメラ

- 家電遠隔・自動操作するスマートリモコン

- 高齢者アシスタントはスマートディスプレイ

- 転倒や異常事態を検知するためのセンサー

- スマートドアベルで遠く離れた場所で来客応対

実践編

- 「お薬は飲みましたか?」とスマートスピーカーがリマインド

- 親にスマートスピーカーをスムーズに使ってもらう工夫

- IFTTTを使ってスマートホーム製品からLINE通知させる

- スイッチのみの昔ながらの天井照明をスマート化する

- 実家インターネット環境を「格安SIM+SIMフリーWi-Fiルーター」で構築

- アースノーマット+スマートプラグで“蚊取線香レス”環境

製品レビュー

親の見守りに役立つ製品・サービスを実際に使ってレビューしています。

見守りサービス

ホームセキュリティ会社のサービスや置き換え型見守り家電などのご紹介です。

お知らせ

ITを活用した高齢者の見守りや、スマートホーム製品に関するニュースや、当サイトのお知らせはこちらです。

運営者ノート

どうしたらよりスマートな見守りができるか試行錯誤する日々の記録や情報収集したことをまとめています。

関連リンク

スマートホームや見守り&介護についてもっと調べたい方のためのお役立ちサイト・記事一覧です。